CEO를 위한 토요편지 제941호

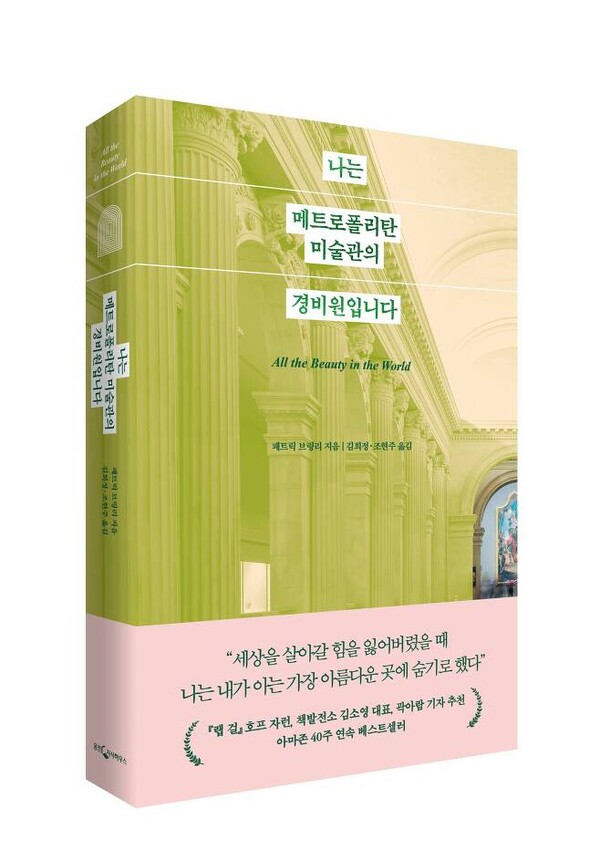

"책 한 권을 읽더라도 보탬이 되는 것 가슴에 새기거나 가려 모으고, 그렇지 않은 것은 눈길도 주지 않아야 한다." <여유당전서>에 나오는 독서(讀書)의 경지(境地)다. ‘가장 경이로운 세계 속으로 숨어버린 한 남자의 이야기‘라는 컨셉(Concept)의 <나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다> 이 책은 올해 처음으로 완독(玩讀)한 책이다. 공감이 되면 밑줄을 긋고 필사(筆寫)하며 모처럼 학이락(學而樂)의 호사(好奢)를 누렸다. 과거이면서 현재인 미술관에 전시된 옛 명작들, 그리고 그 공간을 드나드는 사람들에 대해 그 곳 경비원이 들려주는 현장 학습 프로젝트, 구경꾼이나 관객으로서 미처 알지 못했던 미술과 인간, 그리고 문학과 철학의 합종연횡(合從連衡), 그 뛰어난 작품들의 비하인드 스토리는 안개처럼 스며드는 감동과 아름다운 위로였다. 그리고 메트로폴리탄 미술관의 경이로움에 대한 깊은 오마주(Hommage), 전시물을 지키는 자의 통찰, ‘예술로부터 배우는 것‘의 중요성을 일깨워줄 뿐만 아니라 불쑥 박물관 직원이 되고 싶다는 소망이 움틀 정도로 신선한 자극이 되었다.

스위스 심리학자 카를 융은 이렇게 말한 바 있다. "깨달음은 빛의 형상을 상상하는게 아니라, 어둠을 알아차림으로써 온다." 세계적인 전시관에 자기만의 색채를 입히는 경비원의 탁월한 안목은 모든 작품들이 인간과 소통할 수 있도록 광명(光明)을 주었고, 침묵으로 어두운 미술관의 존재 가치를 재창조했다. 책을 덮으며 오래된 명화만큼이나 빛나는 마지막 322~325쪽을 정리했다. 이 문장을 읽으며 필자의 눈은 반짝거렸지만 다른 한편으로는 그동안 글 한 줄 남기지 못한 주마간산(走馬看山)식의 허접한 미술관 순례(巡禮)는 시간의 낭비였다. 죽어나간 시간을 애도하며 자책(自責)할 수밖에 없었다. 좀더 솔직히 고백하자면 무엇에 복무(服務)할지를 스스로 결정하고 실천하며 다음 질문에 답하기 위해 글을 남겨 놓는 경비원이 존경스러웠다.

나는 10년을 경비원으로 지낸 사람이 메트로폴리탄(이하 메트)에 오는 관람객들에게 해줄 조언을 곱씹어보는 자신을 발견한다. 그 메시지는 우리 아들을 포함한 세상 사람들과 나누기 위해 내가 여기서 품고 나가는 것들 중 하나다.

“당신은 지금 세상의 축소판에 들어서고 있습니다. 메소포타미아의 비옥한 개펄에서 파리의 센강 서쪽 리브고쉬의 카페에 이르는 드넓은 땅과 그 너머 수많은 곳에서 인류는 정말이지 놀라운 성취를 이루어냈습니다. 먼저 그 광대함 속에서 길을 잃어보십시오. 인색하고 못난 생각은 문밖에 두고 아름다움을 모아둔 저장고 속을 자유롭게 떠다니는 작고 하찮은 먼지 조각이 된 것 같은 느낌을 즐기십시오. 가능하면 미술관이 조용한 아침에 오세요. 그리고 처음에는 아무하고도, 심지어 경비원들하고도 말을 하지 마세요. 모든 것을 받아들일 준비가 됐다면 눈을 크게 뜨고 끈기를 가지고 전체적인 존재감과 완전함뿐 아니라 상세한 디테일을 발견할 만한 시간을 스스로에게 허락하세요. 감각되는 것들을 묘사할 말을 찾을 수 없을지도 모르지만 그래도 거기에 귀를 기울여보세요. 어쩌면 그 침묵과 정적 속에서 범상치 않은 것 혹은 예상치 못했던 것을 경험하는 행운을 누리게 될지도 모릅니다.

예술품의 제작자, 문화, 의도된 의미에 관해 알아낼 수 있는 건 모두 알아내세요. 그것은 보통 우리 자신을 겸손하게 만드는 과정입니다. 그러나 어느 시점이 되면 방침을 바꿔 자신의 의견을 내세워보고 싶은 마음이 들 것입니다. 우리가 사는 세상을 우리와 다름없이 오류투성이인 다른 인간들이 어떻게 해석했는지를 두 눈으로 직접 볼 수 있는 곳이 바로 메트입니다. 여러분은 예술이 제기하는 가장 거대한 문제들에 대해 의견을 피력할 자격이 있습니다. 그러니 아무도 자기 생각을 들을 수 없다는 사실에 기대어 용감한 생각, 탐색하는 생각, 고통스러운 생각, 혹은 바보 같을 수도 있는 생각을 해보십시오. 그것은 맞는 답을 얻기 위함이 아니라 우리가 늘 사용하는 인간의 정신과 마음을 더 잘 이해하기 위함입니다. 메트에서 애정하는 작품이 어떤 것인지, 배울 점이 있는 작품은 무엇인지, 살아가는 데 필요한 연료가 될 작품은 또 어느 것인지 살핀 다음 무엇인가를 품고 바깥세상으로 나아가십시오. 그렇게 품고 나간 것은 기존의 생각에 쉽게 들어맞지 않고, 살아가는 동안 계속 마음에 남아 당신을 조금 변화시킬 것입니다.”

미술관이 문을 닫을 시간이 가까워올 때까지도 나는 계단 맨 꼭대기의 내 자리에 서 있다. 저 아래 그레이트 홀은 소란스럽기 그지없다. 사람들이 바다처럼 몰려가 맡겨뒀던 옷을 찾아 입고, 지도를 보고, 말로 표현할 수 없을 정도로 아름다운 세상을 떠나 일상의 삶으로 돌아가는 수순을 밟고 있다. 많은 경우 예술은 우리가 세상이 그대로 멈춰 섰으면 하는 순간에서 비롯한다. 너무도 아름답거나, 진실되거나, 장엄하거나, 슬픈 나머지 삶을 계속하면서는 그냥 받아들일 수 없는 그런 순간 말이다. 예술가들은 그 덧없는 순간들을 기록해서 시간이 멈춘 것처럼 보이도록 한다. 그들은 우리로 하여금 어떤 것들은 덧없이 흘러가버리지 않고 세대를 거듭하도록 계속 아름답고, 진실되고, 장엄하고, 슬프고, 기쁜 것으로 남아 있을 수 있다고 믿게 해준다. 그리고 이곳 메트에 유화물감으로 그려지고, 대리석에 새겨지고, 퀼트로 바느질된 그 증거물들이 있다. (中略)

10년 전, 배치된 구역에서 처음 섰을 때 내가 이해하지 못했던 것들이 있었다. 때때로 삶은 단순함과 정적만으로 이루어져 있을 때도 있다. 빛을 발하는 예술품들 사이에서 방심하지 않고 모든 것을 살피는 경비원의 삶처럼 말이다. 그러나 삶은 군말 없이 살아가면서 고군분투하고, 성장하고, 새로운 것을 창조해내는 것이기도 하다. 5시30분이 되자 나는 클립으로 부착하는 해진 넥타이를 떼고서 중앙 계단을 뛰어 내려간다.

-시니어타임스 발행인 박영희