휴가 보내느라 사흘간 걷지를 못했더니 발바닥이 근질거린다.

이것 걷기도 중독인가?

좌우간 100일을 걷기로 했으니 다시 시동을 걸어 본다.

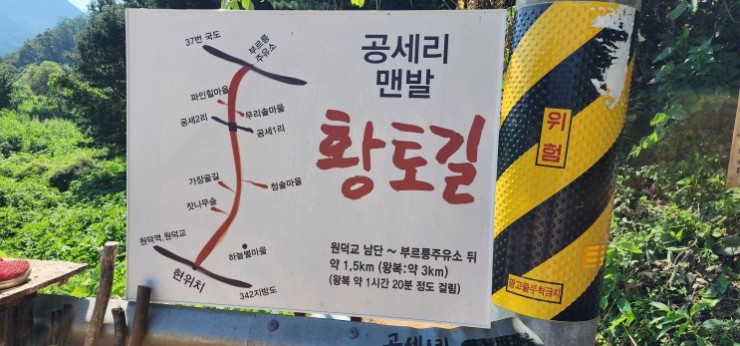

양평에 없던 사흘간 이곳 황톳길에서는 공연이 있었다고 한다.

바이올린 연주와 창을 하신 화백도 계셨다고 하니 길이 생긴지는 오래지 않았지만 이렇게 걷기를 좋아하고 필요로 하며 즐기는 사람이 많다는 것에 놀랐다.

한 사람의 아이디어와 봉사와 배려가 여러 사람들의 건강에 도움이 되고 이웃끼리 오가며 인사 나눔이 생기는 길이 되었으니 이 어찌 칭찬하지 않을 수 있을까.

나날이 걷는 사람이 많아져 각자의 건강을 지켜내면 좋겠다.

이곳은 야트막한 황토 언덕길을 오르는데 초입부터 산그늘이 끝까지 이어져 시원하다.

땀은 비 오듯 떨어지는데 시원하다니 말의 앞뒤가 맞지 않지만 그럼에도 맞다.

많은 사람들이 오갔는지 땅을 잘 다져져서 맨들 거린다.

첫날은 방금 전에 땅을 고르고 가서인지 푹신한 황토였는데 지금은 단단해졌다.

그냥 산을 오르면 아무리 짧은 구간이라도 힘들다.

오며 가며 전에 보지 못했던 것들을 눈에 담으면 같은 길을 걷더라고 새롭다.

걸으면서 눈에 담고 마음에 둔 모든 것들을 모아봤다.

살짝 가파른 언덕을 넘어 이곳으로 내려와 길을 걸었다.

행여 헷갈릴까 줄로 들어가지 못하게 막았다.

굳이 노력해서 가지 말라고 하는 길을 가는 사람은 없겠지....

전에 없던 이런 푯말도 생겼다. 바람같이...

맞는 말 같다.

끝이 가깝다. 300m만 더 가면 걷는 길의 끝이다.

잠깐 물을 마시며 숨을 돌리고 다시 돌아오면 된다.

그림자의 숲 그림

나무를 감고 올라가는 넝쿨의 부지런함.

황토 뻘 밭의 내 발자국

누가 흘리고 간 카드를 주워서 초입 신발장 위에 두고 가셨다.

고맙기도 하지. 주인이 속히 찾아갔으면 좋겠다.

그러고 보니 손수건 같은 습득물도 주운 그 자리에 잘 걸려 있었다.

부디 주인에게 속히 전달되기를 바라며 오늘도 한바탕 땀을 흘렸다.